Introduction : Définir l’Ergonomie

L’ergonomie, c’est bien plus qu’ajuster la hauteur de votre chaise de bureau.

C’est l’art d’adapter le travail à l’humain, plutôt que de forcer l’humain à s’adapter au travail.

Imaginez que vous essayez de visser une vis avec un tournevis trop petit ou trop grand : c’est difficile, ça fait mal aux mains, et le résultat n’est pas terrible. L’ergonomie, c’est trouver le bon tournevis – celui qui s’adapte parfaitement à votre main ET à la vis.

Cette discipline étudie l’harmonisation de trois éléments fondamentaux :

la personne (ses capacités, ses limites, ses besoins), la tâche (ce qu’elle doit accomplir), et l’environnement (les outils, l’espace, les conditions).

L’objectif ? Créer des situations où les gens peuvent être efficaces dans leur travail, rester en bonne santé, et se sentir à l’aise et satisfaits.

Mais l’histoire de l’ergonomie révèle une évolution fascinante : d’une discipline technique née de la guerre, elle est devenue l’art de créer des expériences humaines qui génèrent de la valeur économique mesurable. Explorons cette transformation remarquable.

1. Naissance dans l’Urgence : Murrell et la Révélation de la Guerre (1940s)

Le Catalyseur Historique

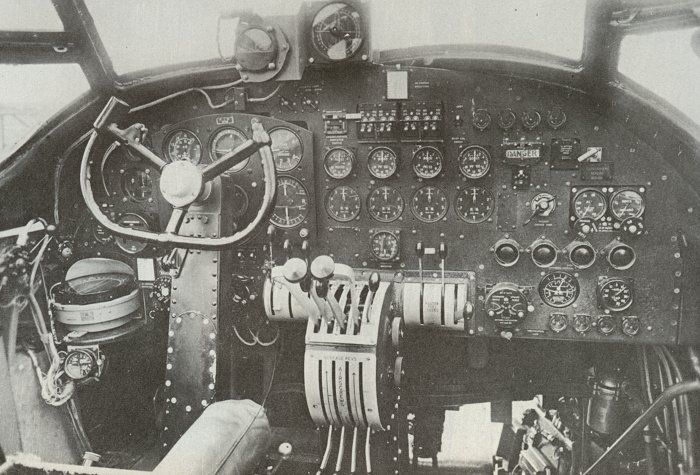

L’ergonomie est née de la guerre. Plus précisément de la Seconde Guerre mondiale, quand on s’est rendu compte qu’avoir les meilleurs avions du monde ne servait à rien si les pilotes n’arrivaient pas à les utiliser correctement.

L’analogie du costume mal taillé illustre parfaitement cette époque : imaginez qu’on vous donne le plus beau costume du monde, mais taillé pour quelqu’un d’autre. Vous ne pourrez jamais donner le meilleur de vous-même dedans. C’était exactement le problème dans les années 1940 : les machines étaient de plus en plus sophistiquées, mais elles étaient conçues par des ingénieurs qui pensaient surtout technique, tandis que les humains qui devaient les utiliser faisaient des erreurs, même les plus compétents.

Hywel Murrell : Le Pionnier Visionnaire

Hywel Murrell, psychologue dans la Royal Navy, a observé quelque chose de crucial : « On forme les gens pour utiliser les machines, mais pourquoi ne pas concevoir les machines pour qu’elles soient naturelles à utiliser ? »

Son approche consistait à étudier comment les gens travaillaient vraiment (pas comment ils étaient censés travailler), à mesurer la fatigue, les erreurs, le stress, et à proposer des solutions concrètes de conception.

L’exemple emblématique de Murrell concerne les postes de radar. Au lieu de dire « formez mieux les opérateurs », il a demandé : « Comment réorganiser l’écran pour que l’information importante saute aux yeux ? » Cette simple question a révolutionné l’approche du design.

Le terme « ergonomie » apparaît officiellement en 1949 grâce à Murrell. Le mot vient du grec : ergon (travail) + nomos (lois) = « les lois du travail ».

2. Les Maîtres du Design Physique : Quand la Forme Rencontre la Fonction (1950s-1960s)

Henry Dreyfuss : Le Médecin du Design

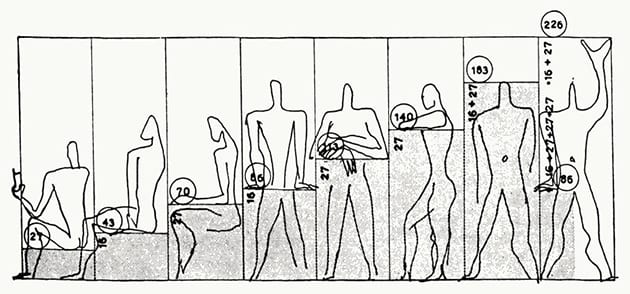

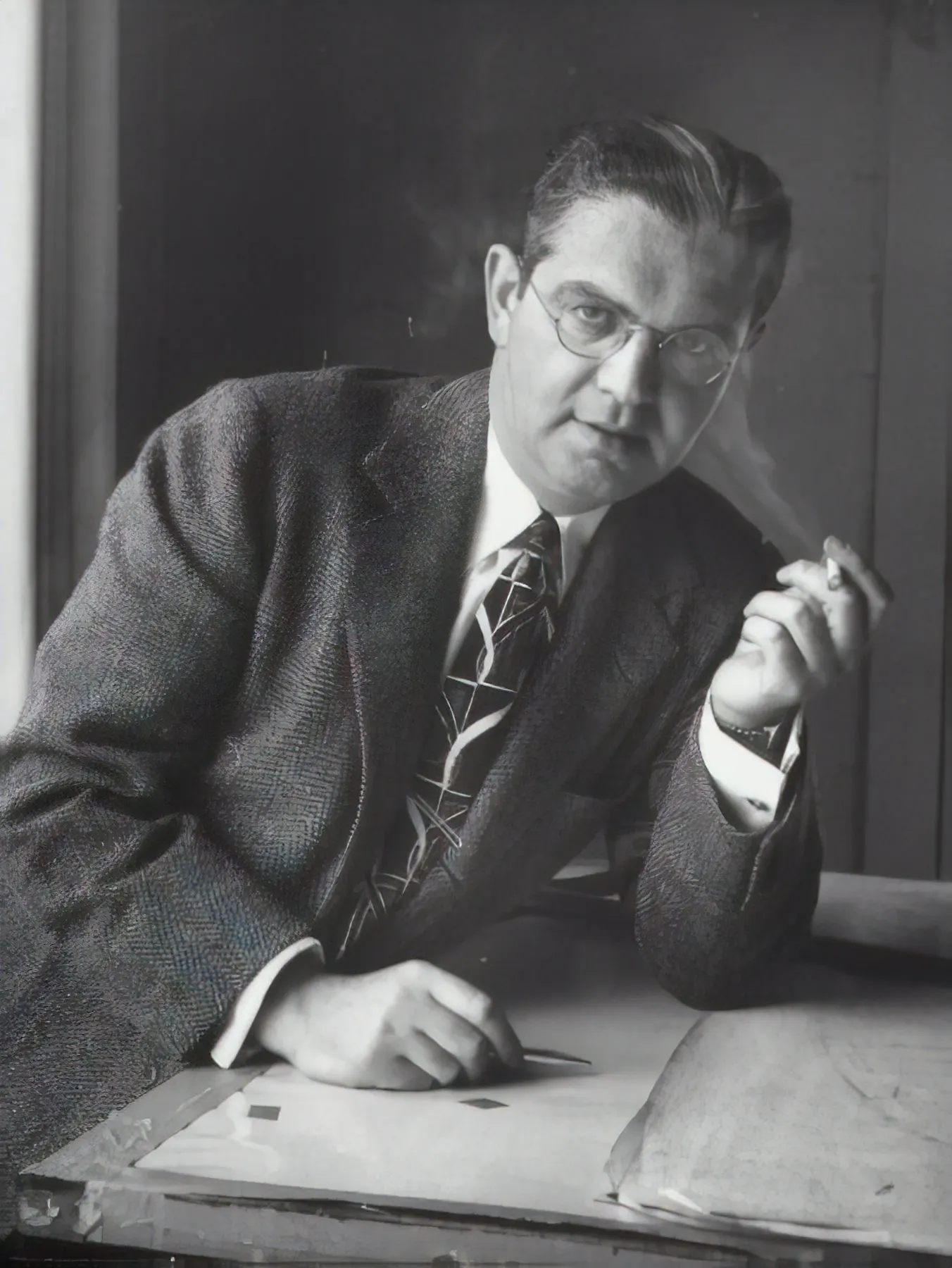

Henry Dreyfuss (1904-1972) était le « médecin du design » – il diagnostiquait pourquoi les objets « rendaient malades » leurs utilisateurs. Sa révolution fut d’être le premier à dessiner des « cartes du corps humain » pour adapter les objets aux proportions réelles.

Ses créations emblématiques incluent le téléphone Bell, les tracteurs John Deere, et le thermostat Honeywell. Chacun de ces objets témoigne d’une philosophie : l’objet doit servir l’humain, pas l’inverse.

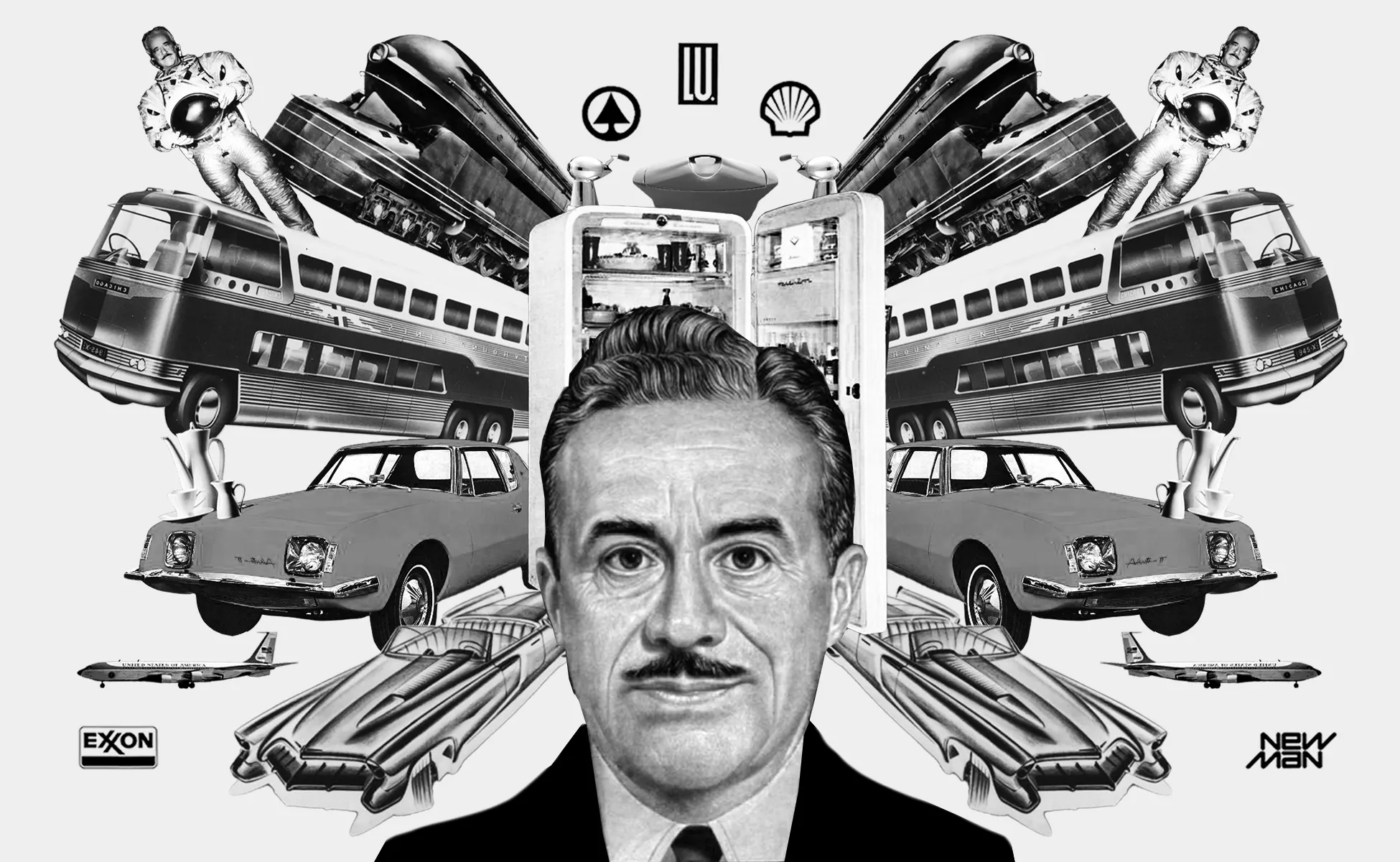

Raymond Loewy : Le Magicien de la Simplicité

Raymond Loewy (1893-1986) était le « magicien de la simplicité » – il transformait le compliqué en évident. Son principe « MAYA » (Most Advanced Yet Acceptable) consistait à pousser l’innovation jusqu’à la limite de ce que les gens peuvent accepter.

Ses créations (logo Shell, Coca-Cola, locomotives, intérieurs d’avions) démontrent qu’il est possible d’allier beauté, fonctionnalité et acceptabilité humaine.

Dieter Rams : L’Architecte du « Moins mais Mieux »

Dieter Rams (1932-), designer en chef chez Braun, a développé la philosophie du « moins mais mieux ». Son impact se ressent encore aujourd’hui : il a directement inspiré Jonathan Ive d’Apple. Ses dix principes du bon design restent des références absolues.

3. La Révolution Cognitive : Donald Norman et l’Esprit Humain (1980s)

L’Insight Révolutionnaire

Donald Norman a véritablement fait basculer l’ergonomie du physique vers le mental. Il a été le premier à dire : « Le problème n’est pas seulement dans nos mains, mais dans notre tête. »

L’analogie du GPS mental explique sa découverte : Norman a compris que notre cerveau fonctionne comme un GPS – il a besoin de signaux clairs pour savoir où il est et où aller. Si les objets n’envoient pas les bons signaux, on se perd.

Les Concepts Révolutionnaires:

Les Affordances : Ce qu’un objet suggère naturellement qu’on en fasse. Un bouton dit « appuie-moi », une poignée dit « tire-moi », une surface plate dit « pose quelque chose dessus ».

Les Modèles mentaux : Comment on imagine qu’une chose fonctionne dans sa tête. Le design doit correspondre à ces modèles intuitifs.

Le Gulf of Execution/Evaluation : L’écart entre ce qu’on veut faire et ce qu’on arrive réellement à faire avec un objet.

L’exemple emblématique : Pourquoi pousse-t-on toujours la mauvaise porte ? Pas parce qu’on est bête, mais parce que la poignée « ment » à notre cerveau sur ce qu’il faut faire.

Le livre « The Design of Everyday Things » de Norman reste une référence absolue 40 ans après sa publication.

4. L’Ergonomie Émotionnelle : Quand les Sentiments Entrent en Jeu (1990s)

Le Principe de Base

L’ergonomie émotionnelle repose sur l’idée que nos émotions influencent directement notre capacité à utiliser les objets et que le design doit en tenir compte.

L’analogie de l’humeur au volant illustre ce concept : quand vous êtes stressé, même une voiture que vous connaissez bien devient difficile à conduire. L’ergonomie émotionnelle, c’est concevoir des objets qui nous aident à rester calmes et confiants.

Les Trois Niveaux Émotionnels (Donald Norman):

Viscéral : « Ça me plaît au premier regard ? » – La réaction immédiate, instinctive.

Comportemental : « Ça marche bien et je me sens compétent ? » – L’expérience d’usage au quotidien.

Réflexif : « Ça correspond à mes valeurs et mon identité ? » – La signification profonde de l’objet.

Applications Concrètes

Un message d’erreur qui rassure au lieu d’accuser, des couleurs qui apaisent dans un hôpital, des sons qui encouragent dans une app de sport, un feedback qui donne confiance quand on utilise un outil.

L’objectif est de faire en sorte que l’usage d’un objet nous mette dans un bon état émotionnel pour mieux l’utiliser.

5. L’Enjeu Économique : Quand l’Ergonomie Devient Survie (1950s-présent)

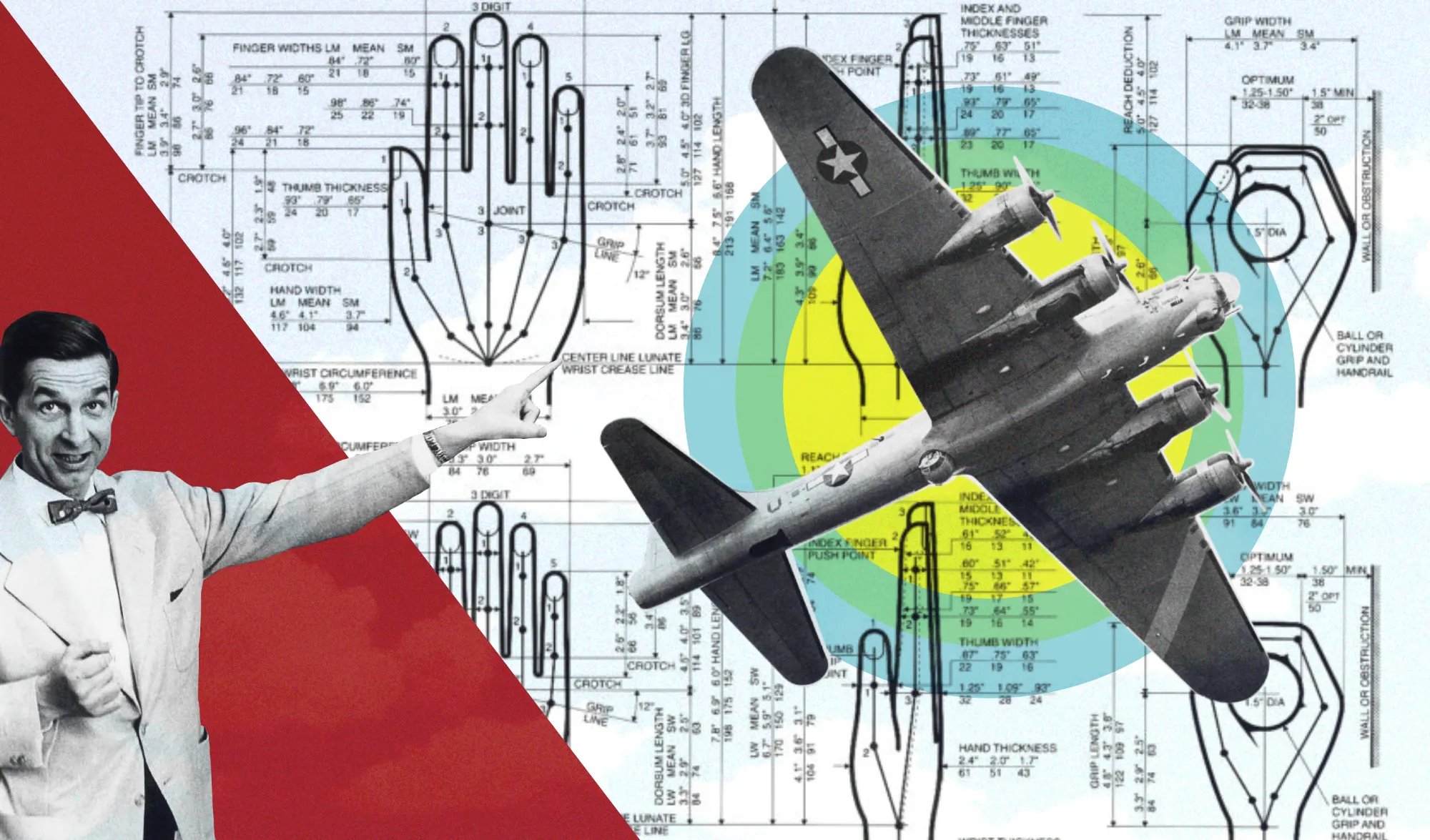

Alphonse Chapanis : Le Précurseur de l’Économie Ergonomique

Alphonse Chapanis (1917-2002) est le véritable précurseur de l’économie de l’ergonomie. Ce psychologue américain a été le premier à chiffrer le coût des erreurs humaines et à prouver que l’ergonomie était rentable.

L’analogie du détective financier décrit son approche : Chapanis enquêtait sur les « crimes économiques » causés par la mauvaise ergonomie.

Son déclic historique dans les années 1940-50 : en étudiant les accidents d’avion, il découvre que 90% sont dus à des « erreurs de pilote », mais ces erreurs viennent de mauvais design des cockpits. Chaque accident coûte des millions plus les vies humaines.

Sa révolution : au lieu de former plus les pilotes, il calcule qu’il est 100 fois moins cher de redesigner les instruments !

Hal Hendrick (1936-2007):

surnommé le « gourou de la macroergonomie », a développé la première méthode pour calculer le ROI de l’ergonomie. Ses chiffres célèbres : 1$ investi = 3 à 15$ de retour.

Brian Peacock (Royaume-Uni) s’est spécialisé dans le coût des troubles musculo-squelettiques, découvrant que ces troubles coûtent 2% du PIB dans les pays développés.

La Réalité Économique Brutale

L’analogie de l’iceberg illustre les coûts cachés : les entreprises ne voient que la partie émergée (les accidents), mais 90% des coûts sont cachés sous l’eau (inefficacité, démotivation, erreurs).

1$ investi en ergonomie peut rapporter jusqu’à 10$ selon les études, grâce à :

• Moins d’arrêts maladie

• Plus de productivité

• Meilleure qualité

• Fidélisation des talents

6. Sciences Cognitives : John Sweller et les Limites du Cerveau (1980s)

La Théorie de la Charge Cognitive

John Sweller (né en 1946), psychologue cognitif australien, a révolutionné notre compréhension de l’apprentissage et de l’usage des technologies.

L’analogie de l’entonnoir explique sa découverte : Sweller a découvert que notre mémoire de travail est comme un entonnoir très étroit – si on verse trop d’informations d’un coup, ça déborde et on ne retient rien.

Son insight clé : les gens n’échouent pas parce qu’ils sont incapables, mais parce qu’on surcharge leur cerveau avec trop d’informations simultanées.

Sa Théorie en Trois Points

1. Mémoire de travail limitée :

On ne peut traiter que 5-9 éléments à la fois

2. Les trois charges :

• Intrinsèque : L’effort lié à la tâche elle-même

• Extrinsèque : L’effort causé par la mauvaise présentation

• Pertinente : L’effort qui aide à apprendre et mémoriser

3. L’objectif :

Optimiser l’apprentissage en gérant ces charges

Impact sur le Design Moderne

Ses principes appliqués incluent :

• Éliminer les éléments parasites (charge extrinsèque)

• Structurer l’information par étapes progressives

• Utiliser plusieurs canaux (visuel + auditif) plutôt qu’un seul

Sweller a inspiré tout le design pédagogique moderne et l’UX design. Ses recherches sont à la base des interfaces intuitives qu’on utilise aujourd’hui.

7. La Transparence de l’Outil : Heidegger et la Philosophie de l’Usage (1927/moderne)

Martin Heidegger et les Deux Modes de l’Outil

Martin Heidegger développe cette idée dans « Être et Temps » (1927). Pour lui, notre rapport « naturel » aux outils est un rapport d’invisibilité.

« Zuhandenheit » (Ready-to-hand / Être-à-portée-de-main)

Dans ce mode :

• L’outil disparaît de notre conscience

• Nous sommes absorbés dans l’activité

• L’outil devient extension de notre corps

L’analogie du pianiste virtuose illustre ce concept : quand un pianiste joue, il ne « utilise » pas le piano – il s’exprime directement à travers lui. Ses doigts et les touches ne font qu’un.

« Vorhandenheit » (Present-at-hand / Être-sous-la-main)

Dans ce mode :

• L’outil devient objet d’attention

• Nous devons réfléchir à son usage

• Il y a une distance entre nous et l’outil

L’Exemple Fondamental du Marteau

Imaginez un menuisier expert au travail

Mode transparent : Il ne « voit » pas le marteau, il voit directement le clou à enfoncer. Le marteau fait partie de son geste naturel. Pas de réflexion consciente sur l’outil.

Mode présent : Le marteau se casse ou glisse. Soudain, il devient très visible. Le menuisier doit examiner l’outil. L’activité s’interrompt.

Application aux Interfaces Modernes

Le concept de transparence d’Heidegger trouve son application parfaite dans les interfaces modernes. L’iPhone (2007) : Steve Jobs (ou plus tot Jonathan Ive ) a appliqué sans le savoir la philosophie d’Heidegger. Avant, on « utilisait » un téléphone avec des boutons. Après, on « manipule directement » l’information avec les doigts.

8. L’Uncanny Valley : Masahiro Mori et le Point de Rupture (1970)

La Découverte Troublante

Masahiro Mori, roboticien japonais, découvre en 1970 un phénomène troublant : plus un robot ressemble à un humain, plus nous l’aimons… jusqu’à un point de rupture où soudain il nous dérange profondément.

La Courbe de l’Étrange

L’analogie de la montagne avec un ravin explique ce phénomène : imaginez une montagne avec une vallée profonde juste avant le sommet.

La progression :

1. Robot clairement artificiel → Sympathique (R2D2, WALL-E)

2. Robot plus humanoïde → Encore plus sympathique

3. Robot presque humain → CHUTE BRUTALE : dégoût, malaise

4. Humain réel → Retour au maximum de sympathie

Le Mécanisme Psychologique

Notre cerveau détecte inconsciemment que « quelque chose cloche » :

• Apparence : 95% humaine

• Mouvement : 80% humain

• Résultat : Signal d’alarme inconscient

Lien avec l’Ergonomie

Cette « vallée dérangeante » révèle l’importance de la cohérence dans le design. La rupture de transparence survient quand il y a discordance entre attentes et réalité.

9. Le Biomimétisme : D’Icare à Janine Benyus (Antiquité-présent)

Les Légendes Fondatrices

Le biomimétisme est aussi vieux que l’humanité. Depuis toujours, nous rêvons de copier les « super-pouvoirs » de la nature.

Icare et Dédale (mythologie grecque) étaient les premiers « ingénieurs biomimétiques » de l’histoire. Leur rêve : copier le vol des oiseaux avec des ailes de cire et de plumes.

Les Visionnaires de la Renaissance

Léonard de Vinci (1452-1519) était le génie biomimétique par excellence. Ses observations incluaient la dissection d’oiseaux pour comprendre le vol, l’étude des poissons pour ses machines aquatiques.

Son insight : « Ceux qui sont passionnés par la pratique sans science sont comme les navigateurs qui montent à bord sans gouvernail ni boussole. »

Les Pionniers Scientifiques Modernes

Les frères Wright (début 1900) ont utilisé l’observation minutieuse du vol des pigeons. Leur découverte : le gauchissement des ailes pour contrôler le vol.

Otto Lilienthal (1848-1896), surnommé « l’homme volant », a mené une étude systématique du vol des cigognes.

La Fondatrice Moderne : Janine Benyus

Janine Benyus (née en 1958) a révolutionné le domaine en créant le terme « biomimétisme » (1997) et en publiant « Biomimicry: Innovation Inspired by Nature ».

Sa définition : « Étudier les meilleurs modèles de la nature et imiter ces formes, processus et systèmes pour résoudre les problèmes humains. »

L’Insight Révolutionnaire

Au lieu de forcer la technologie dans des formes artificielles qui créent des « vallées dérangeantes », copions directement les solutions que la nature a perfectionnées pendant 4 milliards d’années.

Exemples :

• Ailes d’oiseau → Aviation

• Écholocation des dauphins → Sonar

• Adhérence du gecko → Velcro nouvelle génération

• Œil humain → Caméras et interfaces visuelles

10. Le Photoréalisme : Copier l’Apparence du Réel

La Transition Logique

Le biomimétisme nous apprend à copier la nature pour créer des outils « parfaits ». Mais que se passe-t-il quand on veut copier l’apparence de la réalité elle-même ? C’est là qu’intervient le photoréalisme.

De la Fonction à l’Apparence

L’analogie de l’évolution illustre cette progression :

• Biomimétisme = Copier comment la nature fonctionne (l’aile de l’oiseau pour voler)

• Photoréalisme = Copier à quoi la nature ressemble (faire un oiseau qui semble réel)

Le Défi de la Transparence Visuelle

Le photoréalisme cherche la transparence parfaite du médium visuel :

• Mode transparent : On voit la « réalité », pas l’image

• Mode problématique : On voit que c’est artificiel (on sort de l’immersion)

L’enjeu crucial : franchir définitivement la vallée pour atteindre une transparence totale où l’artificiel devient indiscernable du réel.

11. Performance Économique : L’Expérience Devient Produit (2000s-présent)

L’Ergonomie Comme Avantage Concurrentiel

L’analogie de la Formule 1 illustre cette nouvelle ère : un pilote de F1 et sa voiture ne font qu’un – chaque détail ergonomique peut faire gagner des millièmes de seconde et des millions de dollars. L’ergonomie devient un avantage concurrentiel mesurable.

Les Nouveaux Indicateurs Révélateurs:

Net Promoter Score (NPS)

Créateur : Fred Reichheld (2003) – « The One Number You Need To Grow » – Harvard Business Review

Chiffres clés

• NPS corrèle fortement avec la croissance

• Utilisé par les deux tiers des entreprises Fortune 1000

• Selon Bain & Company : « le NPS représente 20% à 60% du taux de croissance organique d’une entreprise »

Source académique récente : « The use of Net Promoter Score (NPS) to predict sales growth » – Journal of the Academy of Marketing Science

Customer Effort Score (CES)

Créateurs : Corporate Executive Board (CEB) – acquis par Gartner – Article Harvard Business Review 2010 « Stop Trying to Delight Your Customers »

Chiffres révélateurs

• 96% des clients avec une expérience « high-effort » deviennent moins loyaux vs seulement 9% avec une expérience « low-effort »

• 94% des clients avec des interactions « low-effort » prévoient de racheter vs seulement 4% de ceux avec « high-effort »

• Une interaction « low-effort » coûte 37% moins cher qu’une interaction « high-effort »

Source Gartner : Customer Effort Score Research

Temps d’Engagement

Recherche : Benchmark habituel de 2-3 minutes de session moyenne, mesurable via Google Analytics. Métrique cruciale pour comprendre l’engagement utilisateur avec le contenu.

La Transition Cruciale

On passe de « ça marche mieux » à « ça fait vivre quelque chose ». Dans une économie saturée, l’expérience devient le produit.

Chiffre clé :

75% des consommateurs sont prêts à payer plus pour une marque qui excelle en expérience client.

12. Synthèse et Projection :

Concevoir pour le Cerveau, Pas pour la Machine

L’Arc Narratif Complet

Nous avons fait un voyage fascinant — de Murrell qui adaptait les machines aux humains, jusqu’à une économie qui crée des expériences pour nourrir l’âme humaine. Cette progression révèle une révolution silencieuse.

Chez MCG, nous sommes pleinement conscients de cette révolution. Chaque innovation, chaque transformation technologique est l’opportunité de redéfinir notre manière de concevoir l’expérience humaine dans le monde numérique. C’est pourquoi nous travaillons activement à en faire bénéficier nos produits, en particulier à travers Digicopyme, notre technologie de jumeau numérique émotionnellement intelligent.

Le design reste au cœur de toutes nos créations — qu’elles soient logicielles ou matérielles. Non pas simplement un habillage esthétique, mais une démarche stratégique, centrée sur l’humain, qui cherche à conjuguer fonctionnalité, émotion et pertinence. Nous croyons fermement qu’un produit réussi est un produit qui comprend et anticipe les besoins de ses utilisateurs, dans leur complexité humaine comme dans leur logique d’usage.

C’est cette approche qui guide notre travail : utiliser la puissance de l’intelligence artificielle et du design pour rapprocher les technologies des individus, pour créer des interactions plus riches, plus fluides, et profondément alignées avec les aspirations du monde de demain.